オープンバッジで組織開発への思いを確認する

少し前に「オープンバッジ」が届きました。

10年以上前、2013年に取得した

システムコーチング

(ORSC:Organization & Relationship

Systems Coaching)

CRRグローバル認定プロフェッショナル

システムコーチのデジタル資格証明書だそうです。

デジタル資格証明書をどんなふうに使うのかは

まだピンときていませんが、

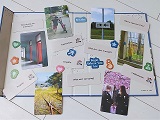

組織開発のツールの

「ソウル・クリーチャーズ・ランド」と

Points of You®の「Speak Up」を

最近立て続けに手に入れたこともあり、

久しぶりにORSCの学びを思い出して、

今年の後半以降は、

チームビルディング、リーダーシップなど

組織開発、組織づくりに力を入れていくことに

なるのかなという予感が芽生えています。

もともと組織に対する思いはとても熱いので、

暑い?熱い?うちに、形にしていきたいです。