堺商工会議所で女性限定セミナー

「共感力を活かすコミュニケーション力UP」を

開催しました。

働き方改革、生産性向上が叫ばれる今、

女性(女性性)が持つ共感力が「ひとのわ」をつなぎ、

働きやすい職場をつくるために求められていることを

力説し、あとは、演習三昧で聴く力を磨きます。

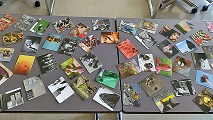

Points of Youの写真カードを選んで、

どう感じたか、どう見えたかを自由に語ります。

思いもよらない見方や発想で語る相手に好奇心を向け、

おもしろがって聴いてみると、

初対面の人とこんなに話せるの?という声が出るくらい、

心を開いて本音や夢が語られます。

中には、友人にも話していないお悩みを打ち明けたり、

私、こんなこと考えてたんだ、と驚いていたり、

笑顔があふれ、そのエネルギーに圧倒されます。

職場でもこんなふうに聴けるの?話せるの?と

思われるかもしれませんが、

1回あたり、1人が話した時間は3~5分です。

お仕事中におしゃべりに興じるのではなく、

短い休憩時間やちょっとした空き時間、

立ち話でも歩きながらでも話せる時間です。

「そうじゃなくて、」と遮る代わりに、

「へ~、それで?」とおもしろがって

ほんの数分耳を傾けるだけで、

人と人がつながり、職場の雰囲気がよくなります。

だからといって、

毎回毎回、聴かなくてもいいんです。

余裕がないときに、無理に聴かなくていいんです。

あー、聴いてあげればよかったなぁと思った後や、

気持ちに余裕ができたとき、

何かあったのかな?と気になったとき、

今日のセミナーで好奇心全開で聴き合った体験を

思い出して、

職場の居心地がよくなりますように。

今月は女性向けのコミュニケーションのセミナーが

続きましたが、

男性にも身につけていただきたいなぁと思います。